National Science Review|临港实验室合作利用恒河猴高维眼动空间解码精神活性药物的效应

精神分裂症(schizophrenia)是最具破坏力的精神疾病之一,表现为感知、思维、情感和行为等多方面的异常,其累及的中国人口超过700万,给患者及家庭乃至社会带来极大负担。精神分裂症的发病机制至今未完全阐明,其中一个主要原因是无法方便地在病人身上进行各种侵入式的探测。因此,建立有效的动物模型可以弥补现有研究手段的局限性。然而,精神分裂症缺乏明确的生物学标志物,这使得精神分裂症的诊断主要依赖于主观的症状描述和心理评估工具,这给精神疾病动物模型的建立带来了挑战。

眼球运动在认知、情绪和其他心理过程中起着重要作用。精神分裂症患者普遍存在各种眼动异常,包括扫视,注视,平滑追踪和自由视图等。透过这些眼动异常,可以更全面地了解精神分裂症的神经生物学基础。此外,许多研究显示,利用眼动可以有效地识别精神分裂症,准确率可以超过90%,表明眼动可作为有希望的生物学标志物。非人类灵长类动物恒河猴相比其他模型动物(如啮齿类动物),在大脑结构和功能上与人类更相似,因此更有可能出现类似于人类的精神障碍。更重要的是,人类和恒河猴在日常生活中都高度依赖视觉信息,拥有几乎相同的控制眼动的大脑回路。因此,开发一套完整的眼动测试工具包测试恒河猴的眼动参数有助于建立精神疾病的动物模型,并可能为新的治疗方法的评估提供支持。

2023年10月3日,临港实验室程志仙团队联合中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心顾勇研究组、上海交通大学医学院附属精神卫生中心王继军教授团队,在《National Science Review》期刊上在线发表题为《Decoding Effects of Psychoactive Drugs in a High-Dimensional Space of Eye Movements in Monkeys》的研究论文。

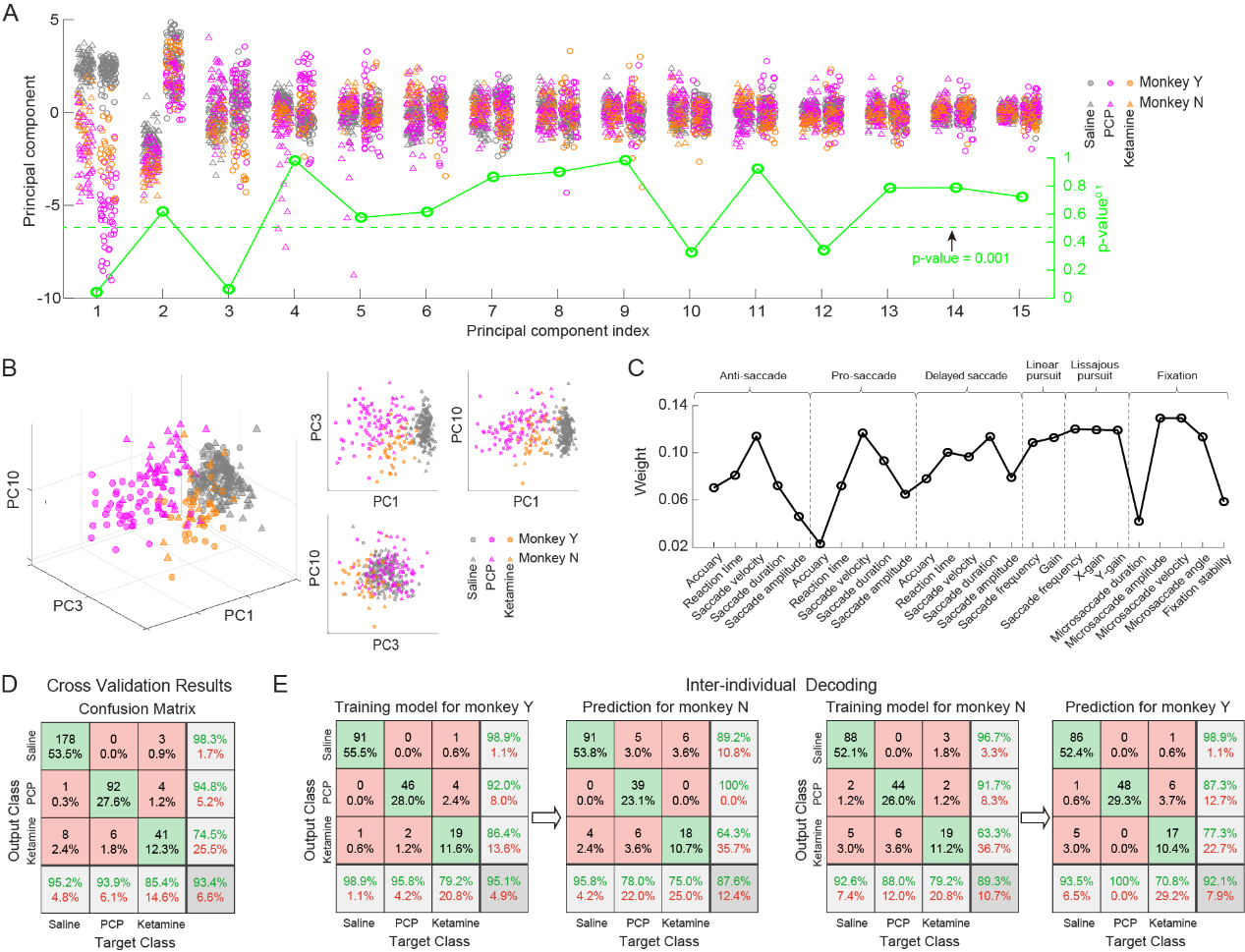

在该研究中,研究人员开发一个应用在恒河猴模型上的眼动测试工具包,收集了恒河猴在注射精神活性药物PCP和氯胺酮前后的扫视、平滑追踪、注视、微扫视和瞳孔反应等多项眼动数据。发现尽管动物之间存在个体差异,PCP和氯胺酮两种药物均产生了显著而相似的效应,具体包括:(1)扫视启动滞后,速度降低,持续时间增加,同时正确率降低;(2)平滑追踪速度增益降低;(3)注视不稳定;(4)微扫视偏向下视野,且速度和持续时间增加;(5)瞳孔反应减弱。这些眼动异常与精神分裂症患者的眼动异常相似,展示了精神活性药物PCP和氯胺酮在恒河猴上诱导产生了与精神分裂症患者相似的眼动异常。研究人员进一步在高维度的眼动空间中,利用主成分分析和多分类支持向量机的方法,成功地区分出不同药物(生理盐水、PCP和氯胺酮)诱导的状态,准确率高达93.4%(图1)。并且,该分类模型还允许数据在不同的受试者之间进行迁移,即使用一个个体的数据来训练解码器,在另一个个体的数据上进行测试时,仍然可以取得很高的性能,这为未来的临床应用,如新的药物和物理治疗手段的评估,提供了潜在价值。

图1. (A) 显示了主成分(PCs)(最多到第15个PC)的散点图,以及通过单因素方差分析(ANOVA)计算出的主成分的显著性(绿色)。 (B)由第1、第3和第10个主成分绘制的散点图;(C)加载在第1、第3和第10个主成分上的不同眼动参数的权重。(D) 基于两只动物混合数据的多类支持向量机(SVM)分类器的交叉验证结果。(E) 个体间解码结果。

上海交通大学医学院博士后刘旭和临港实验室程志仙研究员为本研究论文的共同第一作者;临港实验室程志仙研究员、上海交通大学医学院附属精神卫生中心王继军教授和中科院脑智卓越中心顾勇研究员为该研究论文的共同通讯作者。本研究得到上海市市级科技重大专项、科技创新2030重大项目、国家自然科学基金的支持。

附件下载: