Science | 临港实验室合作发现猕猴额叶皮层表征工作记忆加工过程的动力学新机制

工作记忆是指一种短时程的记忆,我们日常生活中看到的现象、听到的话语都会先进入工作记忆中,而后根据当前的目的进行加工处理,比如我们下意识对于语言的句法理解、加减乘除的心算,全都离不开我们对于工作记忆中储存信息的加工。虽然工作记忆的存储原理得到了广泛深入的研究,但是对于工作记忆加工控制的研究却寥寥无几。

2024年9月27日,临港实验室脑技术与工程研究部闵斌研究团队和中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)王立平研究组联合在Science期刊在线发表题为“Mental programming of spatial sequences in working memory in the macaque frontal cortex”的研究论文。该研究通过训练猕猴在工作记忆中完成对空间序列的排序任务,发现了猕猴额叶皮层编码工作记忆加工过程的群体神经动力学新机制。

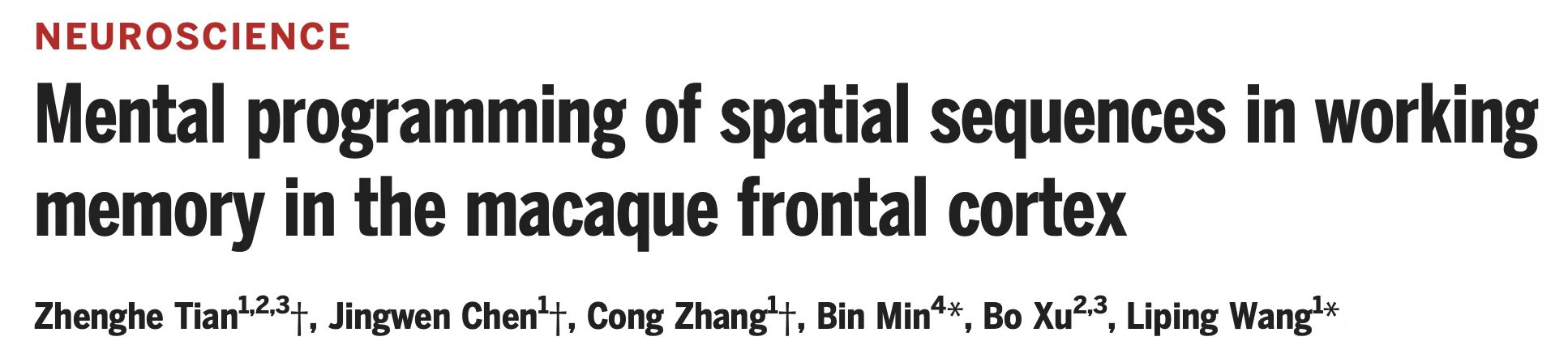

为了深入研究工作记忆的加工控制机制,研究人员选取了对记忆内容的排序作为研究对象。研究人员训练猕猴记忆一段空间序列——这个空间序列由连续闪现的出现在不同位置的点组成,并根据随后出现的规则提示去对该序列进行排序(正向排序或者逆向排序),最后在一定记忆时间后进行汇报。研究人员利用了高通量电极阵列对猕猴的额叶皮层进行记录,采集了任务过程中大量神经元的数据。

图1:视觉空间位置序列任务。在每个试次中,一个包含2或者3个空间位置的序列(序列内的空间位置不会重复)会闪现在屏幕上。猴子需要记住呈现的序列,并且依据随后出现的规则提示(黄瓜对应正序规则而苹果对应逆序规则)汇报该序列。

首先,研究人员对规则提示出现前(记忆期1)和出现后(记忆期2)群体神经元中工作记忆信号的表征进行了分析。大脑中有数以亿计的神经元在同时发放,其活动强度有高有低,于是,每时每刻的大脑状态可以被一定程度上简化成这个上达亿维空间中的一个点,若是只关注某一特定的时刻(如记忆期),则不同的实验条件下的“点”便在这个空间中组成了纷繁复杂、难以捉摸的几何结构。该研究团队之前的研究表明在记忆一个空间序列的时候,大脑中记忆表征的几何结构是有规律的——不同次序上的信息被表征在不同的亚平面(或子空间)中,而且其表征结构忠实反映了外在刺激的结构。而且,不同次序所在的子空间彼此之间相互正交。

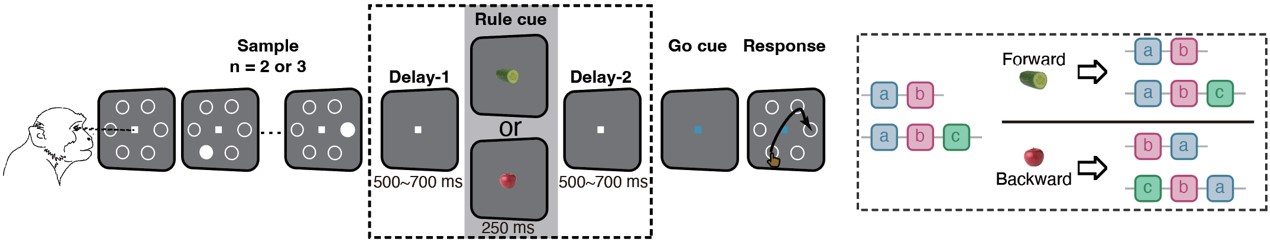

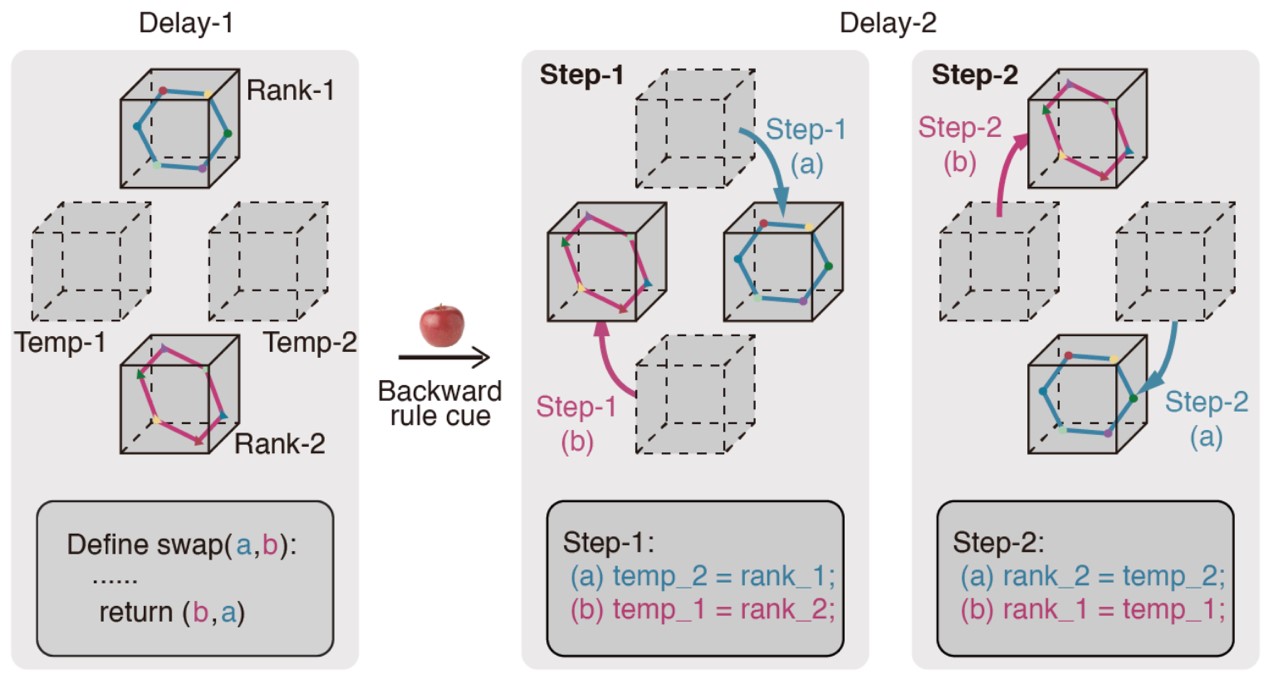

在本研究中,研究人员发现,对空间序列记忆信息进行重新排序时,在记忆期1里不同次序的子空间中的位置信息会从原本的子空间中消失,而后在记忆期2中依据新的顺序将原本的信息放入其对应次序的子空间中——就像两个盒子分别装着红球和绿球,当排序发生后,红绿球一起从自己的盒子中消失,而后又神奇地出现在了对方的盒子中。研究人员进一步通过跨时间解码分析验证了在不同次序所在的子空间中,若不发生排序操作,则各自原本的空间记忆信息随时间保持稳定,而若发生排序,则各自的空间记忆信息在记忆期1到2的过程中发生了交换。通过对于错误试次的分析也表明,若是本不应排序的时候发生了重排,则在对应空间中也能发现这些错误的交换信号。

研究人员进一步发现,在对不同子空间之间的信息进行交换时,每个子空间额外招募了一个临时存储自己信息的新的子空间,每个子空间先把原先内部的记忆信息传递给新的临时子空间,待到自身内部的记忆被清空之后,再将临时子空间中的记忆信号传递给对方,这样便完成了子空间之间记忆信息的交换。研究人员通过临时子空间和次序记忆子空间中信号强度与动力学时间特征的关联分析,证明了找到的临时子空间确实用于存储和交换记忆信号。

图2:大脑额叶皮层使用两个额外的临时子空间来完成不同次序记忆子空间内的信息交换。

最后,研究人员还发现了一个表征规则的子空间,在这个子空间中,不同规则下动力学的轨道有着显著差异,通过解码泛化分析与错误试次的分析,表明该空间与排序过程确实存在关联,因此推测该规则子空间可能是将外界具体的规则信号与内部抽象的动力学轨道进行联系,进而用于交换过程的发起与门控——该空间控制了次序子空间与临时子空间之间的信息流动,使得这些子空间在不同的排序规则下发生不同的动力学过程。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)的博士研究生田拯赫(与中国科学院自动化研究所联合培养)、陈静文和博士后张聪为该研究的共同第一作者,中国科学院自动化研究所徐波教授指导了该项工作,临港实验室的闵斌研究员和中国科学院神经科学研究所的王立平研究员为本论文的通讯作者。这项工作是闵斌团队和王立平研究组近年来在空间序列工作记忆方向一系列合作工作的延续, 如Science (2022)、 Neuron (2024)等。该工作获得国家自然科学基金委、中国科学院、科技部和上海市的经费资助。

附件下载: