Neuron | 临港实验室合作开发脑钙化症的反义核苷酸疗法

脑钙化是衰老相关的一种退行性病理表现,60岁以上人群脑钙化发生率高达20%。原发性家族性脑钙化症(Primary familial brain calcification, PFBC),也称为Fahr disease或PBGC,是一种遗传性神经退行性疾病,其影像学特征是皮层下脑区双侧对称性钙化沉积,主要累及基底节、丘脑、小脑,偶见皮层下白质。PFBC患病率介于0.2%至0.6%之间,通常在40至60岁之间发病;约一半患者会出现各种神经或精神症状,如帕金森症样的运动障碍、言语不清、认知下降、头痛头晕和抑郁等,严重者生活不能自理。目前临床缺乏能够抑制脑钙化进展的治疗方法。

2024年8月8日,临港实验室非人灵长类疾病模型研发平台程学文副研究员与福建医科大学附属第一医院陈万金教授、中国科学院脑智卓越中心、上海脑科学与类脑研究中心熊志奇研究员合作团队在神经科学权威期刊 Neuron 杂志在线发表了题为Antisense oligonucleotides enhance SLC20A2 expression and suppress brain calcification in a humanized mouse model的研究论文。该研究发现原发性基底节脑钙化主要致病基因SLC20A2的新型可变剪接调节机制,并据此开发了反义寡聚核苷酸疗法。该ASO (antisense oligonucleotide)药物通过增强脑内磷酸根的转运效能,显著降低脑内磷酸根离子的浓度,进而遏制钙化的发生,改善脑钙化的相关症状。这一成果是我国在脑钙化症的基因治疗领域取得的全球首创性突破。

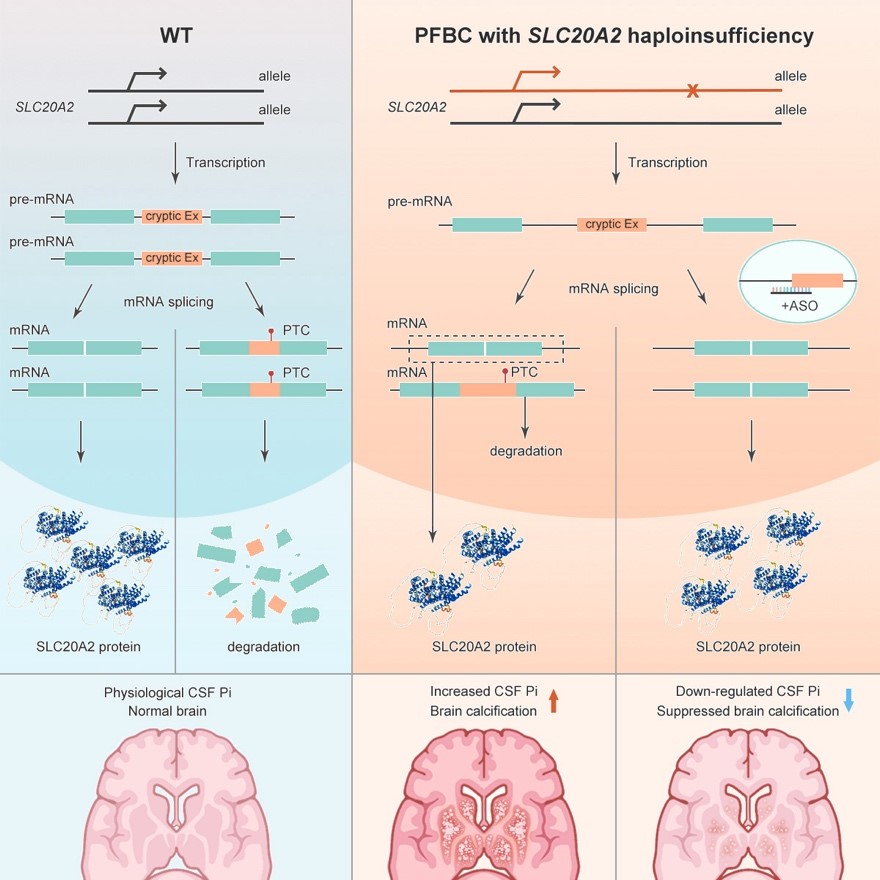

基因SLC20A2编码一种III型钠-磷共转运蛋白PiT2,其杂合突变占所有已报道遗传病因的PFBC病例约61%,造成PiT2表达单倍体剂量不足,引起脑内无机磷酸根(inorganic phosphate, Pi)转运障碍,导致PFBC患者脑脊液磷酸根水平显著上调和钙化发生。团队采用全基因组测序(WGS)从数百个PFBC患者中发现了六个PFBC家系携带SLC20A2基因的内含子突变。进一步分子遗传学研究发现,SLC20A2基因内含子区域存在着一些隐蔽外显子序列(Cryptic exon),且其中包含提前终止密码子(Premature termination codon,PTC)。正常情况下,一条染色体上的SLC20A2 pre-mRNA转录产物,近一半会整合有隐蔽外显子序列;在流水线一样的mRNA加工过程中,这部分携带有PTC标签的不合格mRNA转录本会被细胞内的质检机制降解淘汰。然而,内含子序列变异造成该条染色体上几乎所有SLC20A2 pre-mRNA序列均变成不合格品,造成患者脑内PiT2表达不足和脑内磷酸根稳态失衡, 最终导致脑钙化发生。基于此原理构建的整合人源化突变内含子序列的钙化模型小鼠,出现与PFBC病人一样的脑脊液磷酸根水平显著升高和年龄依赖的脑钙化进展。

研究团队筛选了靶向SLC20A2隐蔽外显子序列的ASO药物。在SLC20A2杂合突变患者来源的人成纤维细胞上,ASO干预可以显著上调SLC20A2的mRNA和蛋白表达。人源化小鼠模型脑室内一次ASO给药,可以实现持续4个月以上的SLC20A2转录本和蛋白表达修复。进一步检测发现,ASO可以降低脑钙化小鼠的脑脊液 Pi水平,并显著抑制脑钙化的发生与进展。此外,脑钙化沉积和磷稳态失衡引起的神经元退行性病变、胶质炎症等也可以被ASO有效抑制。

图1:脑钙化致病基因SLC20A2的可变剪接机制以及ASO疗法的干预原理示意图

本次研究进展承继近十年的持续合作成果,基于前期脑钙化症新基因鉴定(Neuron, 2018; Cell Discovery, 2022), 以及星形胶质细胞介导脑内磷稳态重要机制发现(Neuron, 2024年7月16日上线)等系列工作,是“源自临床、回馈临床”理念的一次重要成果体现。与其它神经退行性疾病(如老年痴呆)类似,脑钙化症自然病程从出现钙化病理到症状发作之间存在时间差。磷稳态失衡和脑钙化作为一种退行性疾病病理,可以为神经代谢与退行性疾病关系的研究提供一个新的视角。ASO是经化学修饰的单链核苷酸寡聚合物,由于其具有全脑高扩散效率、高靶向特异性、低毒副作用和类化药的剂量可控性等优势,治疗脊髓性肌萎缩症(SMA)和杜氏肌营养不良症(DMD)的ASO药物已经获批上市;还有更多脑疾病ASO管线处于临床试验阶段。该CRACE(Calcification Repression by ASO-Corrected Expression)ASO干预策略,为脑内磷稳态失衡相关的脑钙化患者提供了一种有前景的治疗方法,并有望拓展其它适应症。目前已经申请了数个发明专利,为其转化开发奠定重要的知识产权基础。

福建医科大学附属第一医院赵淼博士、临港实验室程学文副研究员、临港实验室陈蕾博士、福建医科大学附属第一医院博士生曾一恒和林凯俊为论文共同第一作者。熊志奇研究员、陈万金教授、程学文副研究员为共同通迅作者。福建医科大学附属第一医院王柠教授、中科院脑智卓越中心刘静宇研究员、中科院脑智中心杨辉研究员为该研究提供了大力支持和指导。空军军医大学唐都医院郭俊主任、贵州医科大学附属医院贺电主任和刘瑛主任、希望组生物科技公司操振华、鲁兵利提供了临床样本研究帮助。中科院脑智中心和临港实验室的动物、光学和分子平台的同仁,以及相关研究组的同学与同事为该工作提供了重要支持。本项目受到国家自然科学基金、科技部2030-脑科学重大专项、福建省科委和卫健委、上海市科委和临港实验室的经费资助。

附件下载: