相守偕行 风雨同舟

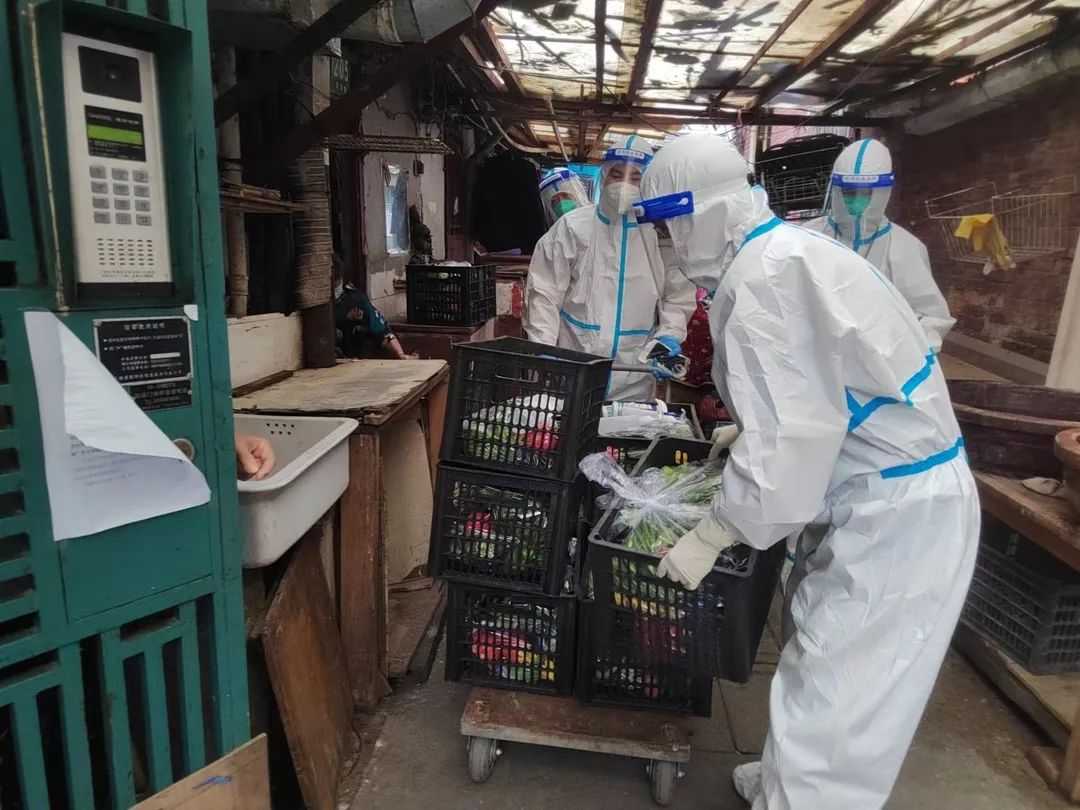

一方有难,八方支援。根据全市疫情防控工作的实际需要,5月3日晚上,在市委组织部的组织领导下,市科技工作党委2小时内就集结了一支50人的上海科技先锋突击队,紧急驰援黄浦区疫情防控一线。

50位突击队成员中,有10位来自临港实验室,他们星夜集结,奔赴驻地。在连续三周的拔点攻坚中,与队友、社区干部并肩作战,与居民群众同心抗疫,用实际行动履行了“守土尽责‘三带头’,坚决打赢大上海保卫战”的庄严承诺。

一、抗疫日记

1.我眼中的基层干部

毛可军,承兴里第五块“块长”,原先是南东街道事务受理中心9级职员。虽然现在整日穿着大白隔离服,但还是能通过那双正气凛然的双眸辨认出来;虽不善言辞,但绝对是“话少人狠”的代表。在没有完备的居民底册,连门牌号都不太熟悉的情况下,毅然接手了这块“硬骨头”,照应着这一方居民,用最纯净的初心做着最平凡而又非凡的事。

孙茹君,均乐居委会一位86年的、雷厉风行的街道女干部,家住宝山,三月起就一直驻守社区从未回去。每次见她,不是在紧锣密鼓地协调各类事务,就是骑上电瓶车、风风火火地奔赴协调各类事务的路上……他们都是在“急难险重”一线坚守许久的普通而又最可爱的基层干部的缩影,让人钦佩和感动!(文:黄今佳、郁萌萌)

2.坚持的意义

每个人都在这场旷日持久的疫情防控战中坚持。感触最深的是一位拄着双拐的老爷爷,虽然不是我负责的块区,但在登记过程中每次都被他的身影吸引:步履蹒跚,却仿佛掷地有声,一步一步向前方核酸采集点挪去...迎着朝阳的光晕,他佝偻的身形显得高大伟岸。此刻,我明白了所有人坚持的意义。(文:卢玥)

3.期待人间烟火气

清河坊由一栋栋居民楼拼接而成,又被六条通路分割开来。走进居民楼,半米不到的楼梯通道只能一人经过,迎面若走来个人,两人必须同时侧身、收腹才能勉强通过。每一层的台阶都很狭窄,只容得下半个脚掌。昏暗的光线,透过起雾的面罩抬头望去,像是在攀登高耸的山峰。小心翼翼登顶后,狭小的转角也都被充分利用,堆满了物品。房间被精心分隔,住着各式各样的人,共用着水槽、厨房和卫生间…宛若一个大家庭,邻里街坊表里相济。希望早日战胜疫情,期待这里的人间烟火气。(文:陶凯)

二、队友眼中的他们

1.守"沪" 承兴 核酸采样引路人--王钱福

承兴里由黄河路、新昌路、青岛路、北京西路四条马路组成,在承兴居委核酸检测采样点,它们被划分成了8个片区。旧式里弄内部构造复杂、租户众多,很多人初登记时根本摸不着头脑,导致人员信息确认缓慢、现场秩序混乱、排队间距过小……来自临港实验室的王钱福看在眼里,急在心里。他挺身而出、主动担当,成为核酸采样现场的一名引路人:每天认真驻守岗位,人流稍有聚集,就立即暂缓后续居民排队、耐心劝导、维护秩序,确保两米安全距离。通过近一周的现场调度,居民们的争吵少了,对政策更理解了,核酸采集配合度更高了,现场秩序越来越好,近千人的核酸检测不到2个小时就能完成。南京东路街道党工委书记看在眼里,啧啧称赞王钱福“一人胜五人”。此外,王钱福作为临港突击队领队,像家长般关心着每位队员的身体状况,询问大家的需求,不厌其烦地提醒大家安全第一,让每位队员感受到家的温暖。

2.奉献抗疫一线的青年科学家--曾欢欢

欢欢是来自临港实验室的青年课题组长。他年轻、开朗、热情、友善,一有任务总是冲在第一个,完全打破了大家对科学家刻板、严肃的传统印象。他关心着均乐居民的生活,帮助那些身体不便的老人,甚至主动关心外地援沪的医护人员,给大家留下了极其深刻的印象。他还是组里十足的学术人,年轻有为、成果颇丰,充满对科研的热爱。收队回来的路上,常能听到他手机中传出组会的声音,那一刻他神情严肃、聚精会神,与自己的科研团队热烈探讨着学术问题和科研进展,眼里闪烁着智慧的光。

3.润物细无声的知心姐姐--郁萌萌

萌萌是我们均乐小分队的知心大姐姐。她的细腻与感性柔化了这支充斥着热情与汗水的队伍,成为我们组一抹无法掩盖的亮色。每日清晨,她驱车送我们出勤,细致地为大家准备好手套、口罩、消毒液等各类防护用品;在社区,碰到坐着轮椅的老人、上网课的孩子、拄着双拐的大叔、或者因打不开核酸码而焦急万分的大妈大婶,她总是给予最贴心的关怀和帮助;平日里,她时常关心着队友们的身心状况;夜晚闲暇,她最爱泡一壶清茶,在柔和的灯光下,用最温柔的笔触记录下抗疫每一天的温暖与美好。

4.力拔山兮气盖世--卢玥

第一次见卢玥是在临港实验室支援奉贤区核酸检测志愿者先锋队,这次又在上海科技先锋突击队里与他重逢,倍感亲切。他是团队中的气氛调节器,也是不可或缺的新生力量。炎热的天气、密不透风的大白、堆积如山的居民物资,短缺的人手……但只要分发物资的任务一下达,他总能排除万难、立即进入战斗模式、保质保量完成任务。因所在区块流动人口多,实际居住情况与原居民底册登记情况相差甚远,为了及时排摸居民底数并迅速建立居民信息数据库,他多次随块长挨家挨户登记,终于掌握了该片人员的所有数据,并详细标注各项变量和居民出入情况,为社区解决了困扰已久的难题。

5. 一个都不能少--李晓贤

晓贤主要负责封控楼栋的核酸扫码,一直坚守在风险最高的地方。一段时间的扫码工作,让他这个有心人对楼栋居民信息了如指掌。根据应检尽检原则,晓贤每天都坚持不落一人,坚守到最后。“还剩XXX号没下来”,“不能落下一人,实在不行,咱们上门给他们做。”这些都是现场晓贤常说的话。此外,他和玉坤老师还是突击队物资保障组的骨干,负责三餐和物资发放。工作中,他爱思考,总能提出很多行之有效的优化建议;每逢搬运物资,他又二话不说,一个箭步冲上前,参与卸货、搬运……

6.一句话,就是干!外冷内热--姜玉坤

平时不苟言笑,一副严肃大哥模样的他,一到三德居委现场支援时,就化身细心果敢的暖男。居民上前采样时,他提前给医生前边的操作区喷雾消杀,为大家创造安全的采样环境。一次,我们对口支援的小区前一天突然出现了阳性确诊病例,封控楼的部分居民担心出门做核酸有风险,不愿下楼,我们决定上门入户为他们做,就在商量安排谁上去的时候,姜玉坤毫不犹豫地说:“我们是上海科技支援一线的志愿者,我们上,总之一句话,就是干了!”,他坚定的语气,决绝的态度,震撼了在场所有的人!

7.让温暖在社区洋溢--陶凯

陶凯利用自身专业知识,不仅兼任组内安全员,还为突击队全体队员举办了一场线上《防护服穿脱及其注意事项》的专题培训,对大家特别有帮助。在疫情形势较为严峻的平望街道,他协助核酸采样,经常一站一上午,却累也不说累。陶凯还是一个文艺小青年,工作忙碌之余,经常用文字记录所见所闻、所思所想,传递着满满的正能量。

8.成熟稳重的大哥哥--蒋鸿雄

与蒋鸿雄老师同来自临港实验室,之前素未谋面。这次有幸成为队友,我发现,拥有十多年工作经验的他,就像排球比赛里的自由人,为团队查缺补漏、对队友无微不至。高效完成自己的工作任务后,他总会帮队友一起核对名单,维持秩序。他出现在每一位需要帮助的队友身边,就像一场及时雨,让我们饱尝甘露。

9.谁让我最青春--黄跃

黄跃,是我们小组一位90后帅小伙儿,他高高瘦瘦,眉清目秀。协助核酸检测时,他总是那么耐心细致,虽然包裹着严实的大白,仍能感受到他的温柔。而搬运物资时,他有些单薄的身体里却释放出似乎用不尽的力气。当我们劝他悠着点时,他总是一脸阳光地说到:“没事,谁让我最青春。”

10.坚毅果敢的“花木兰” --黄今佳

她,突击队中最年轻的女队员,娇小柔弱,第一眼见会以为是个胆怯的“小公主”,可走近承兴居委256号,却发现她并不简单。“今天我勇闯256号了呢!”这句话那一整天都被她挂在嘴边。256号是承兴小区的一栋老旧历史建筑,不大的占地面积,却包含前中后三片以及阁楼,内部环境极其复杂,阴暗幽深的楼道内居住着40多户近200人,且长久以来人员信息排摸不清,70%以上的阳性病例,成了居民口中的“毒穴”。“我一定要搞清里面有几户、每户有几人!”立下这样的豪言,她勇敢地踏入了这块“未知之地”,挨家挨户登记信息,终于梳理完成了信息表格,为应检尽检、物资发放及后续长期使用等打下基础。在居民和队友的眼中,她已是冲锋陷阵的“黄木兰”,大家敬她也爱她,因为她从未把自己当作过客。

三、队员感悟

王钱福:我发现突击队日报中,几乎每天都会有我们临港实验室同志写的文章,传递了非常正面和积极的信息,展现了整体良好的精神面貌和工作态度,也体现了我们作为国家、也是上海市战略科技力量的责任和担当。

曾欢欢:我在一线的实实在在的、深刻的体会就是:应结合我的专业和科研使命,更加紧迫地加快神经退行性疾病、抗衰老药物以及脑科学干预手段的研发。

蒋鸿雄:暂时的停摆是为了逆境重生。只要我们每天多努力一点点,离解封目标就近一点点,世上本无难事,只怕有心人,用每个人有限的力量,团结一致,共同抗疫,用爱心和信心打好防疫攻坚战,我们一定会迎来最美好的夏天。

陶凯:抗疫以人为本。不管是战斗在前线的医护、居委、志愿者,还是防守在后方的居民、保供员,无论从事什么工作,每个人都是英雄。

黄今佳:抗疫的这段旅程,当我看到秩序逐渐井然,谢谢多过抱怨,与战友们并肩作战,是我们用点点“微光”汇聚起同心抗疫的璀璨“星河”。

卢玥:非常感谢这段记忆深刻的抗疫经历。我想,它一定会让我在面对生活和工作困难的时候充满勇气。

李晓贤:团队精诚合作,才能完成急难险的任务;把服务对象当成家人,才能更好的沟通;工作只有分工不同没有高低贵贱,尽自己最大的努力,才能赢得美好的结局。

黄跃:大家在抗疫中只有齐心协力做好疫情防控的坚决,每个人的眼中都是对疫情赶快过去,上海快点好起来的期盼。

姜玉坤:为这场没有硝烟的战争贡献自己的一份绵薄之力,我们必将打赢大上海保卫战!

郁萌萌:虽然突击队的任务基本完成,我们也即将回归各自岗位,但是,乐观坚强、团结互助、实事求是等汇聚而成的“抗疫精神”已悄悄内化为我们每位志愿者继续前行的精神动力。这是我此行最大的收获。

附件下载: